Ob in der betrieblichen Weiterbildung, der Erwachsenenbildung oder an Hochschulen – neuerdings ist dort, wo viele Informationen schnell verarbeitet werden müssen, immer öfter von Sketchnotes die Rede. Studierende, Konferenz- und Weiterbildungsteilnehmer tauschen ihren Laptop gegen Stift und Papier und machen sich mit Pfeilen, Kästen, Symbolen und Schriften ein analoges Bild vom neuen Input. Lohnt sich der Aufwand? Was macht Sketchnotes als Lerninstrument für “Wissensarbeiter” so attraktiv? Hier sind drei Gründe, die erste Antworten auf diese Fragen geben können.

Ob in der betrieblichen Weiterbildung, der Erwachsenenbildung oder an Hochschulen – neuerdings ist dort, wo viele Informationen schnell verarbeitet werden müssen, immer öfter von Sketchnotes die Rede. Studierende, Konferenz- und Weiterbildungsteilnehmer tauschen ihren Laptop gegen Stift und Papier und machen sich mit Pfeilen, Kästen, Symbolen und Schriften ein analoges Bild vom neuen Input. Lohnt sich der Aufwand? Was macht Sketchnotes als Lerninstrument für “Wissensarbeiter” so attraktiv? Hier sind drei Gründe, die erste Antworten auf diese Fragen geben können.

1. Sketchnoten hilft, aufmerksam zu bleiben und in den Flowzustand zu kommen

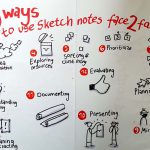

Wer jemals versucht hat, eine Sketchnote zu zeichnen, weiß, dass das nicht mal eben so nebenbei und ohne volle Aufmerksamkeit geht, es ist eben kein automatisiertes Mitschreiben. Es erfordert eine bewusste Entscheidung, sich auf den Inhalt einzulassen und das visuelle Denken mit einzuschalten. Lernen und Aufnehmen wird nicht leichter, es wird aktiver.

Während wir beim herkömmlichen Mitschreiben Pause haben, sobald keine neuen Infos kommen, die wir aufschreibenswert finden, können wir beim Sketchnoten auf den visuellen Modus umschalten und tätig bleiben, wir sind dann nicht zum Nichtstun verdammt, im Gegenteil – viele visuelle Entscheidungen sind zu treffen: Welche Informationen wollen wir hervorheben? Welche miteinander verbinden oder gegen andere abgrenzen? Wie machen wir Abläufe und Prioritäten sichtbar? Mit welchen Schriften und Unterstreichungen bauen wir Hierarchieebnen ein? Welche Farbcodes oder Icons fürgen wir hinzu? Spätestens wenn dann Symbole und Bilder mit ins Spiel kommen, aktivieren wir damit verbundene Emotionen und Assoziationen und das hilft zusätzlich, am Ball zu bleiben.

Und selbst wenn wir nichts Inhaltliches an der Sketchnote zu ergänzen haben und nur mechanisch etwa die Buchstaben in der Überschrift ausmalen oder einen farbigen Rand zeichnen bleiben wir doch bei der Sache und über die Sketchnote mit dem Thema in Verbindung.

Sketchnoten erfordert also nicht nur eine bewusste Entscheidung und Aufmerksamkeit, es bindet und hält auch unsere Aufmerksamkeit. So wird das Notieren zu einer Tätigkeit, die uns in einen Zustand des Flow versetzt. Viele merken erst hinterher, dass sie beim Sketchnoten Zeit und Raum vergessen und gehen ganz in ihrer Tätigkeit auf.

- Mit Sketchnotes erzeugen wir Sinn und stellen Zusammenhang her

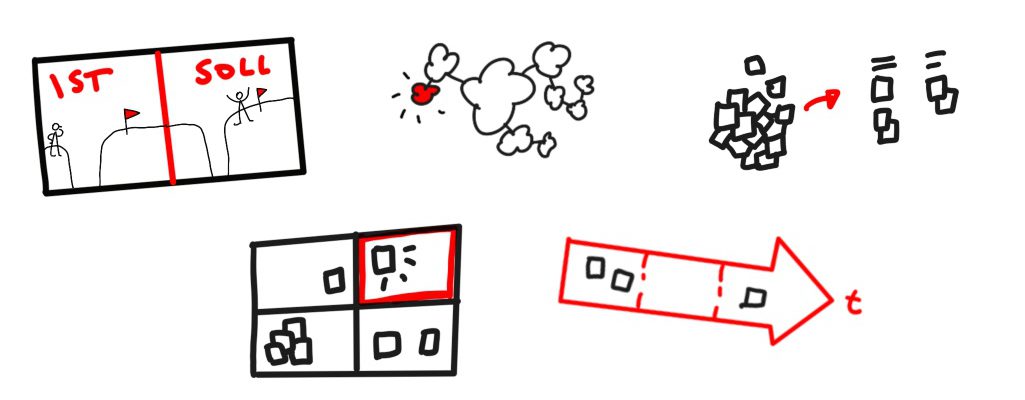

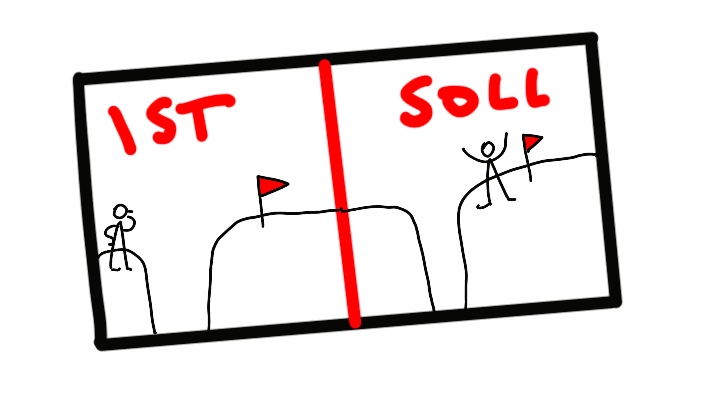

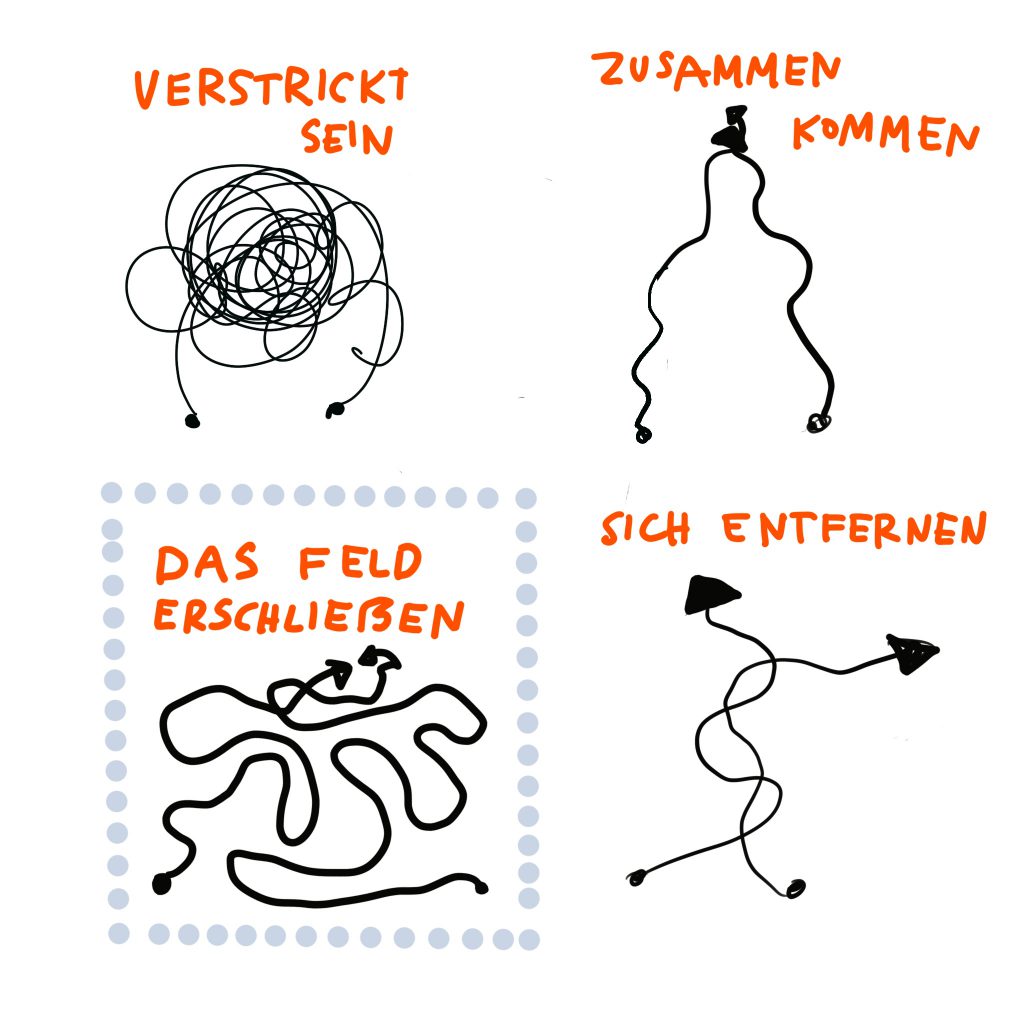

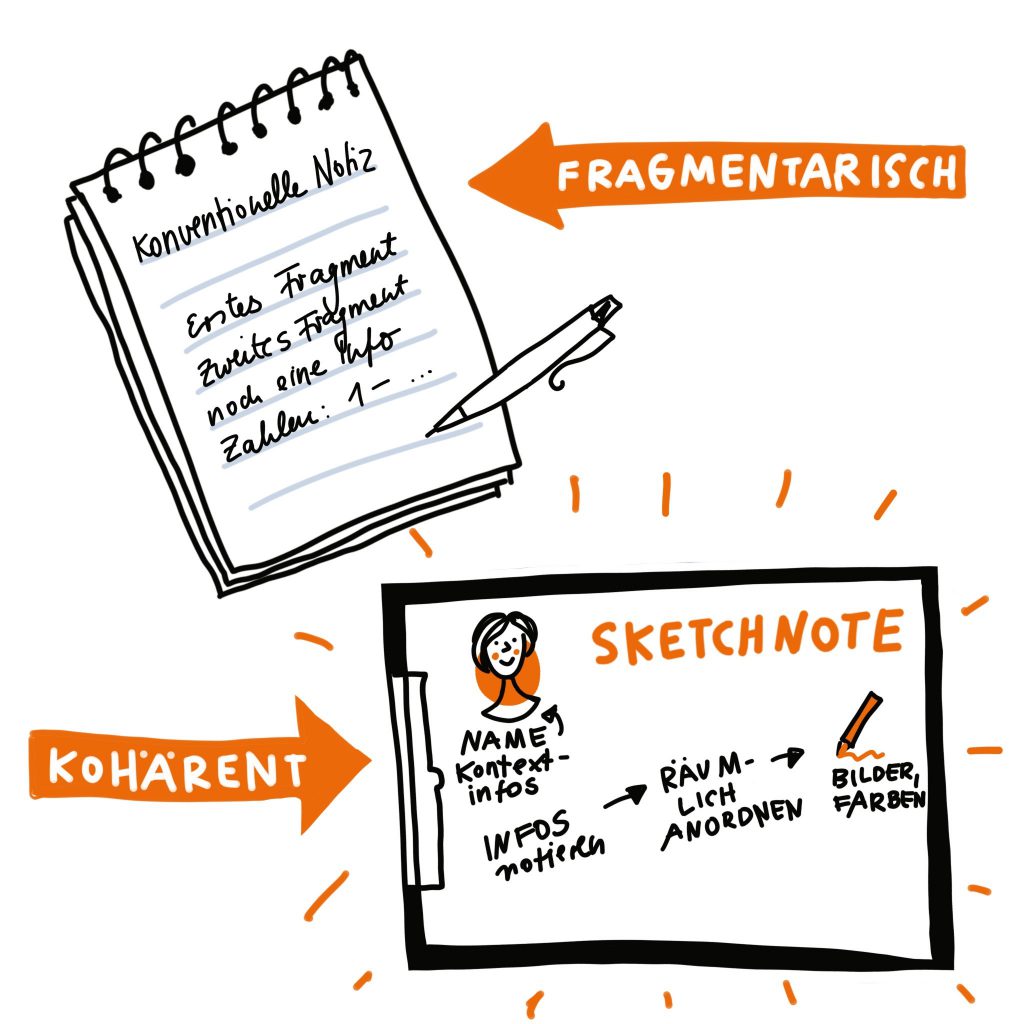

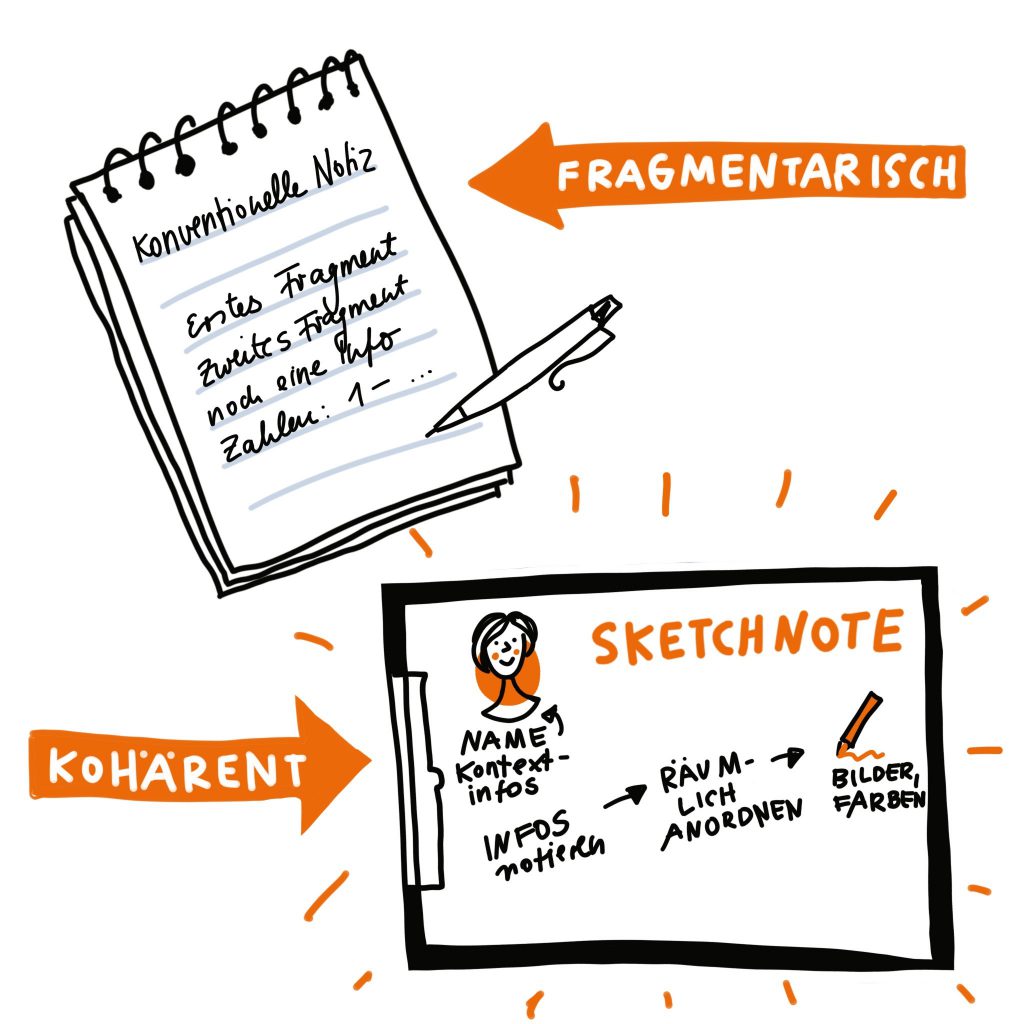

Während wir bei herkömmlichen Schriftnotizen fragmentarische Informationen aneinander reihen, setzen wir sie in einer Sketchnote zueinander in Beziehung, grenzen sie ab, bringen sie in eine Reihen- oder Rangfolge. Mit Hierarchieebenen, Farbcodes und Symbolen, machen wir uns im wahrsten Sinne ein Bild davon, worum es geht. Und das können wir uns besser merken als nur die Einzelteile. Wir verarbeiten Informationen tiefer und lernen sie intensiver. Ein so entwickeltes Bild können wir uns besser merken als wenn wir versuchen würden, uns die Informationen, aus denen es besteht, einzeln zu merken. Wir erschaffen also Kohärenz, Zusammenhang.

Da Bilder individuelle Assoziationen an eigene Erfahrungen hervorrufen, können sie leichter an bereits vorhandenes Wissen angedockt und mit Emotionen verbunden werden. Das Wissen wird ins bestehende Wissensgebäude eingebaut, wir machen es uns zu eigen.

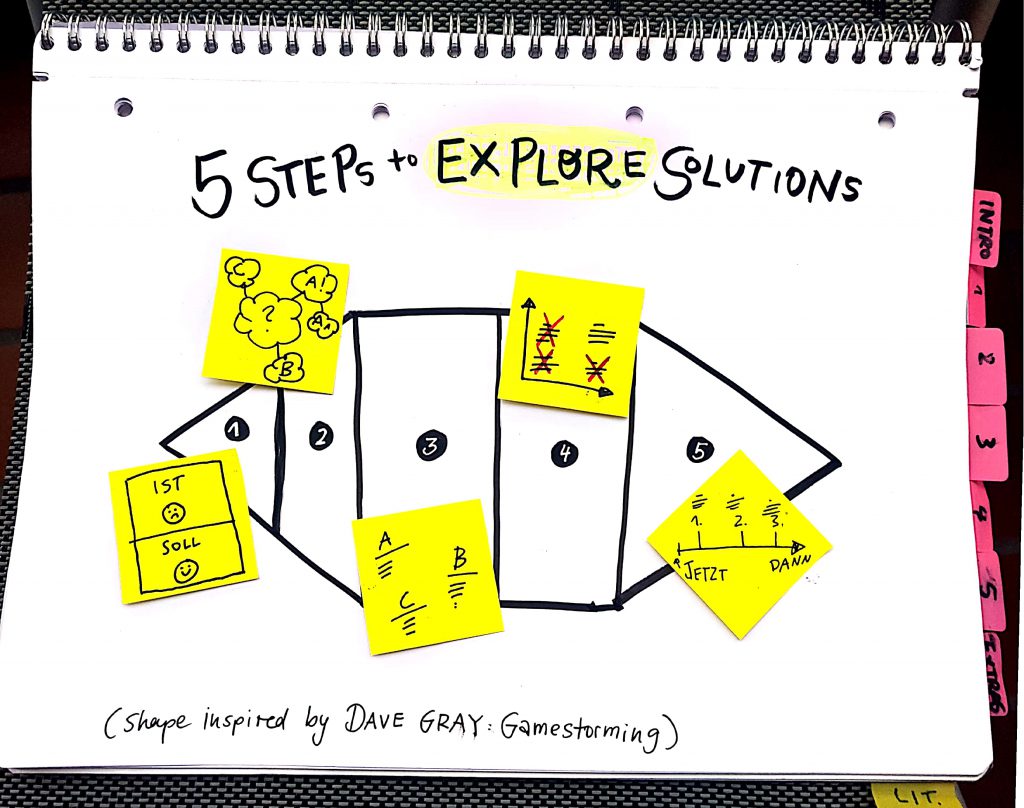

Wer mit einer klaren Lernerwartung oder einem spezifischen Erkenntnisinteresse eine Sketchnote beginnt, kann vorab ein Layout wählen, dass hilft, genau diese Informationen aus einem Vortrag oder einem Video herauszufiltern. Wenn beispielsweise in der Überschrift “Drei Schritte” angekündigt werden, können 3 Kästchen oder 3 Wegstationen auf dem Blatt angelegt werden, die man dann während des Vortrags nur noch auszufüllen braucht.

Die Entwicklung eines kohärenten Bildes wird auch dadurch unterstützt, dass der Platz bei Sketchnotes begrenzt ist. Mit der Vorbereitung eines Blattes oder einer Doppelseite im Notizbuch setzen wir einen Rahmen für die Notiz. Das macht uns wählerisch, welche Information es wert ist, aufgenommen zu werden, welches Bild den beschränkten Platz einnehmen darf.

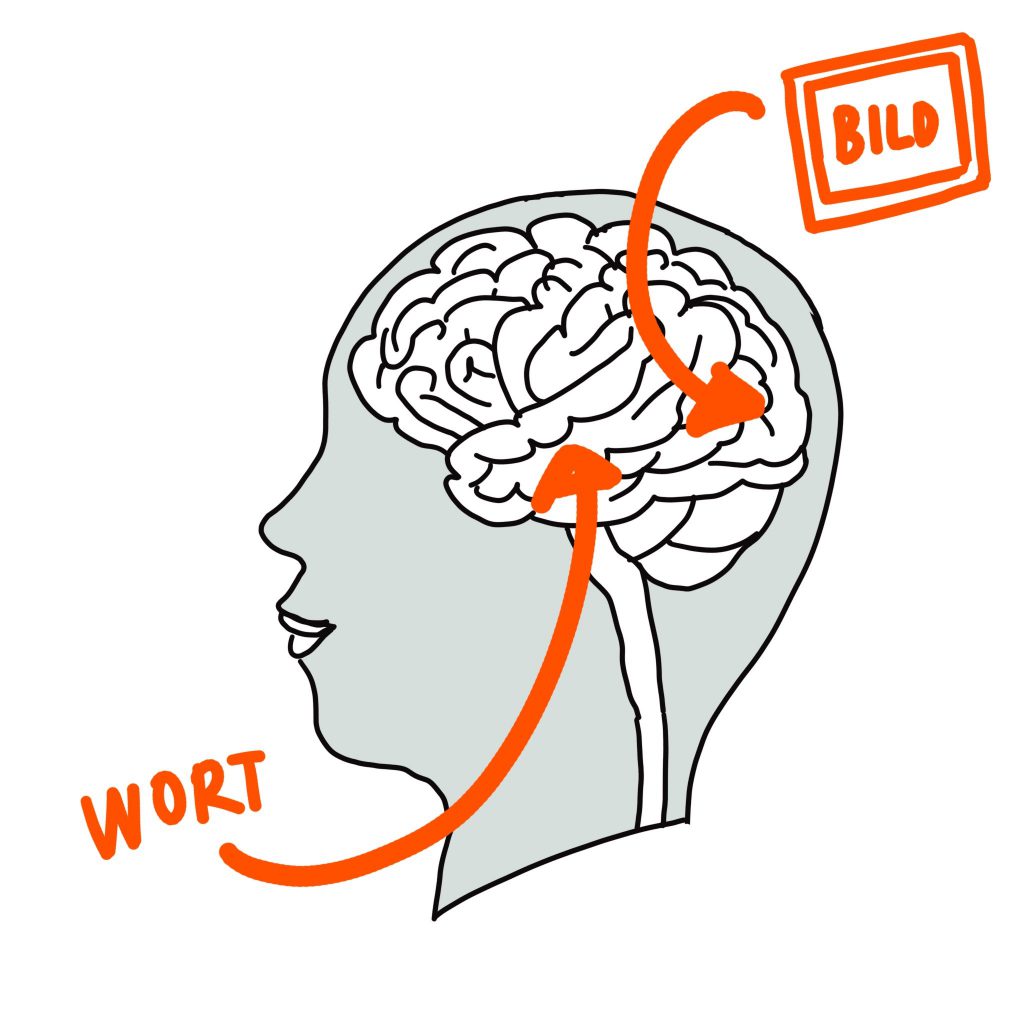

3. Sketchnotes sind nützlich und vielseitig verwendbar

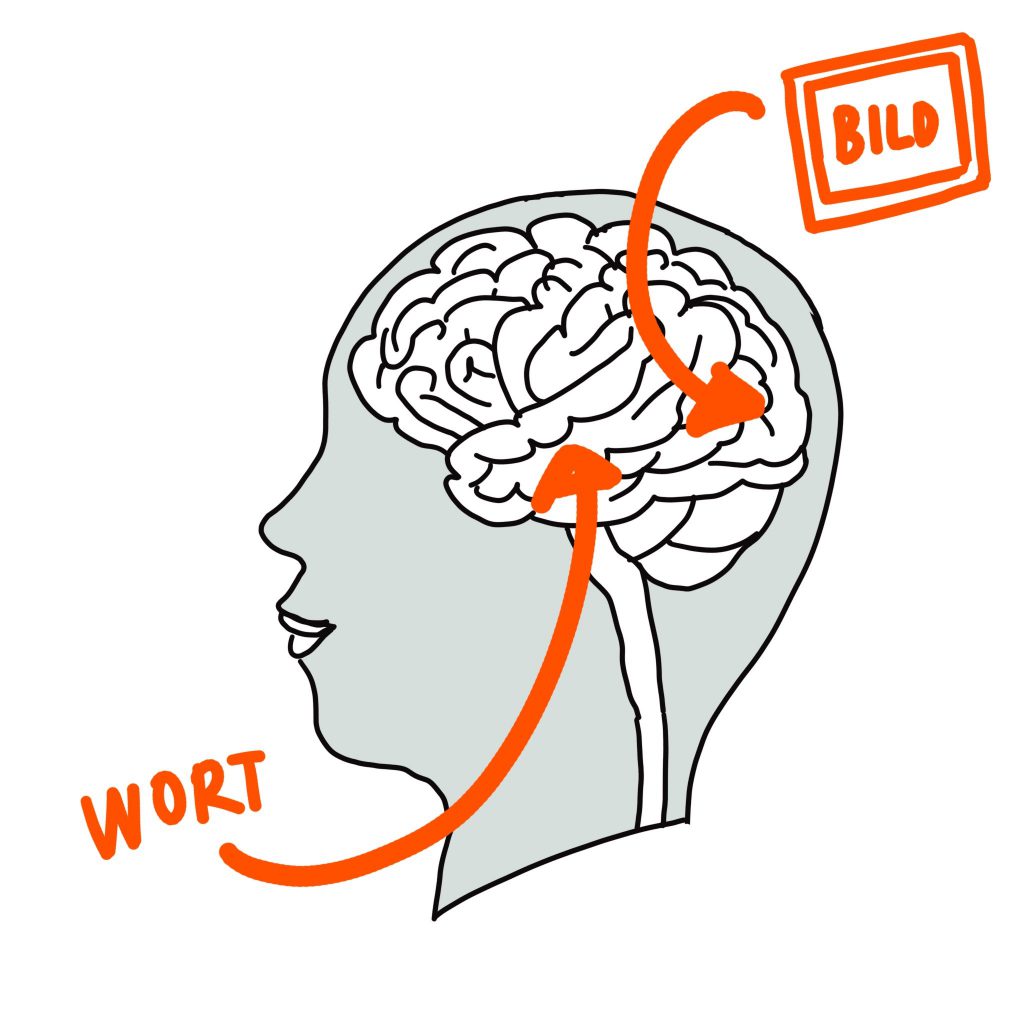

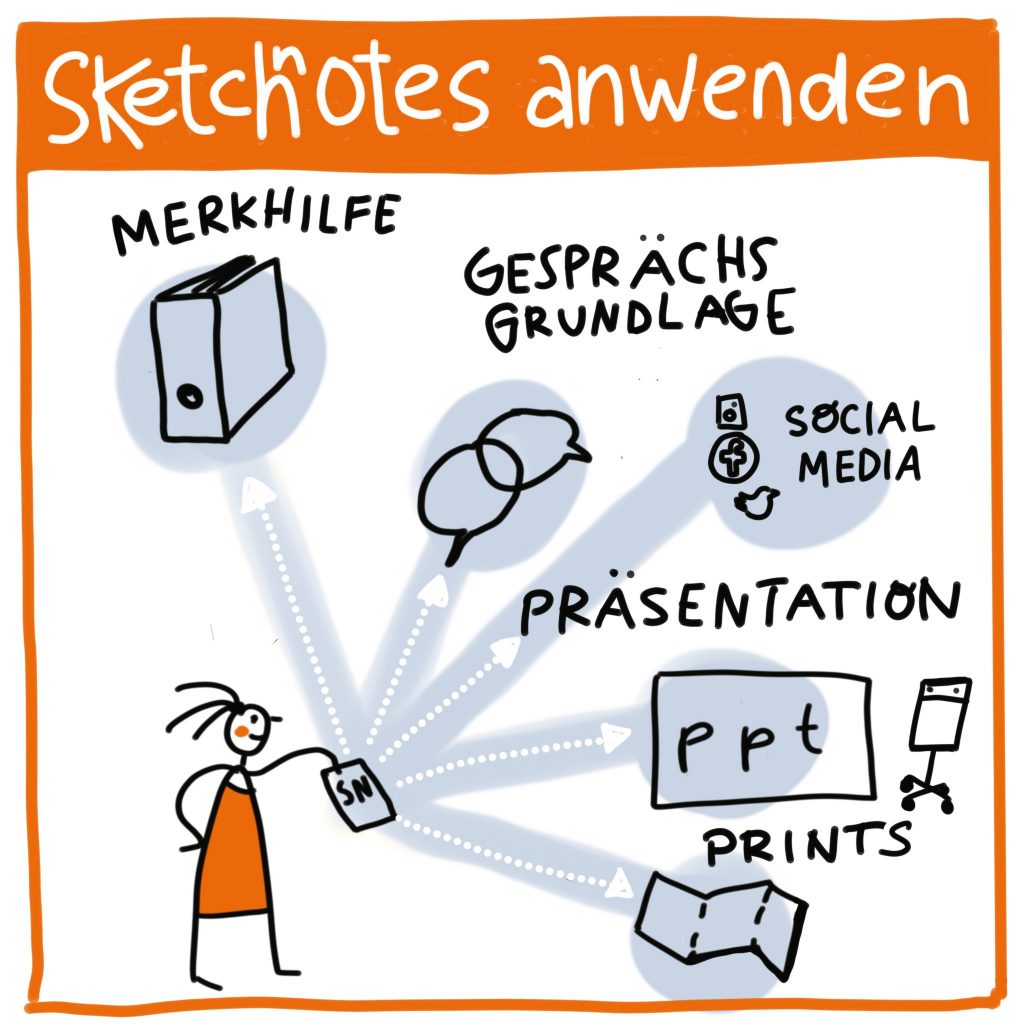

Klassische Stichpunktnotizen haben oft nur eine sehr geringe Halbwertzeit und haben ihren Wert oft verloren, wenn wir sie nach Monaten oder Jahren noch einmal zur Hand nehmen (aber wer tut das schon?) Bei Sketchnotes ist das anders. Da hier Kontextinformationen, Zuordnungen und visuelle Anker eingebaut sind, genügt oft ein Blick und die Erinnerung kommt zusammenhängend am Stück zurück. Man kann mit den eigenen Notizen mehr anfangen und findet Informationen besser wieder. Den Effekt, dass wir visuell enkodierte Informationen besser erinnern als rein verbale Informationen hat Alan Paivio bereits in den 70er Jahren nachgewiesen und mit der “Dual Coding Theory” erklärt”, also damit, dass wir die Information doppelt verarbeiten. Hinzu kommt, dass Notizen, die man selbst bebildert hat, zusätzlich an indivduelle Assoziationswelten angeknüpft sind.

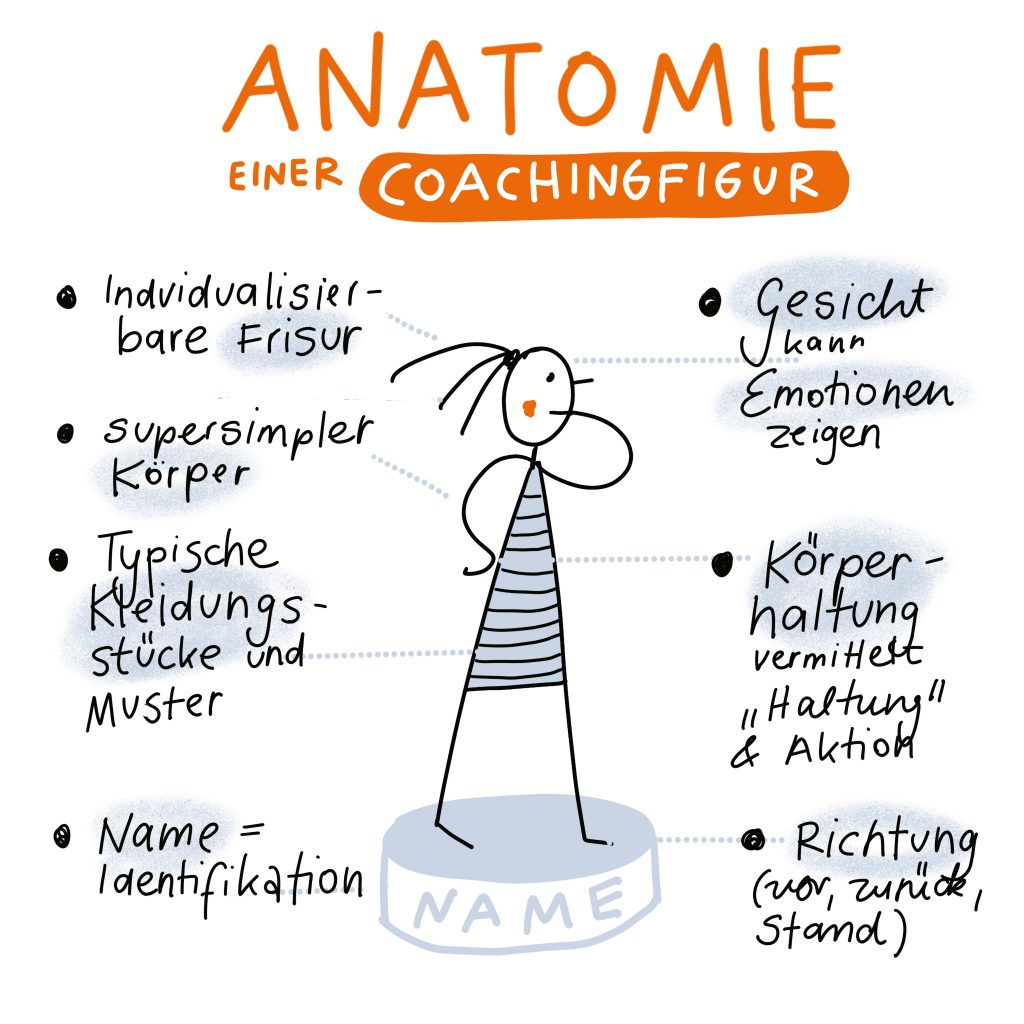

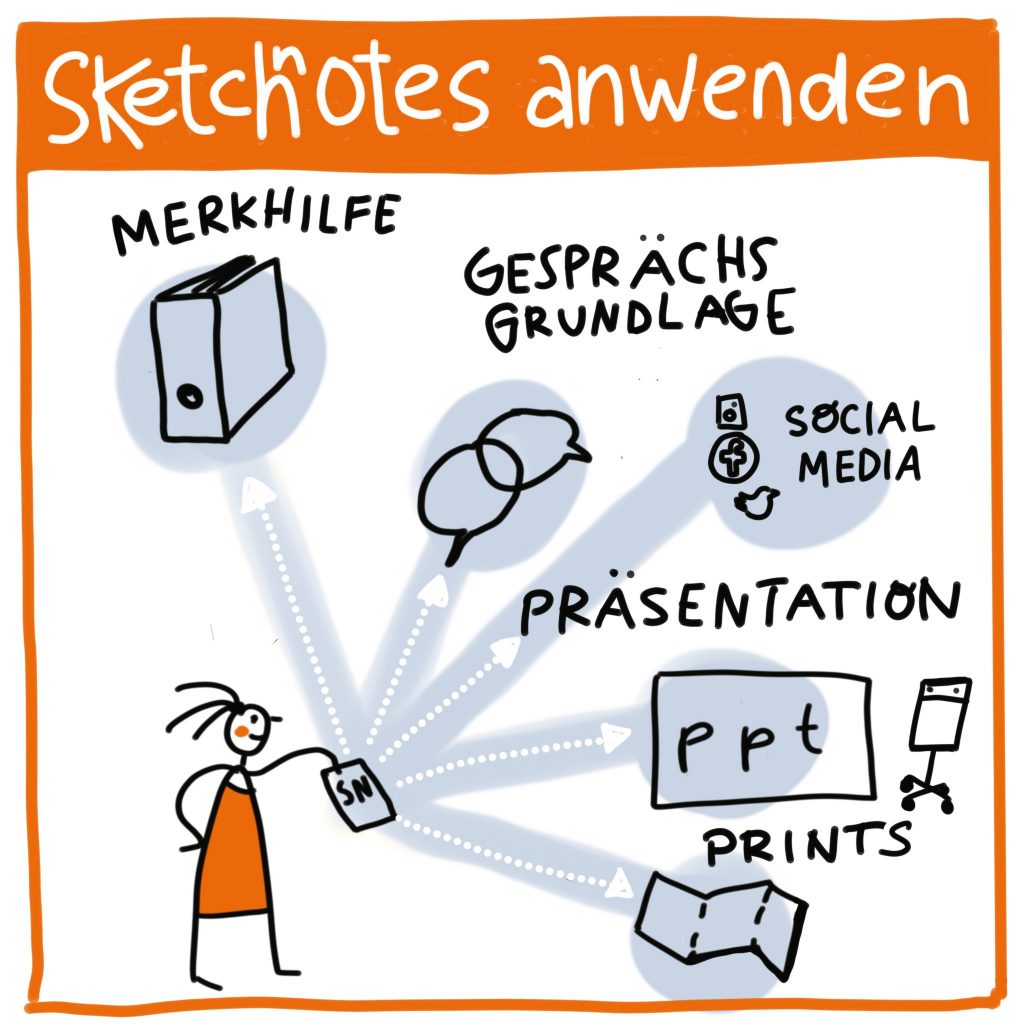

Doch Sketchnotes sind mehr als nur eine Gedächtnisstütze für den individuellen Lerngebrauch. Viele Sketchnoter überarbeiten ihre zunächst vielleicht noch skizzenhaften Aufzeichnungen – und zwar nicht nur, weil sie dann selbst mehr Freude daran haben, sondern weil sie den Inhalt dabei reflektieren und es dann leichter wird, sich mit anderen darüber auszutauschen.

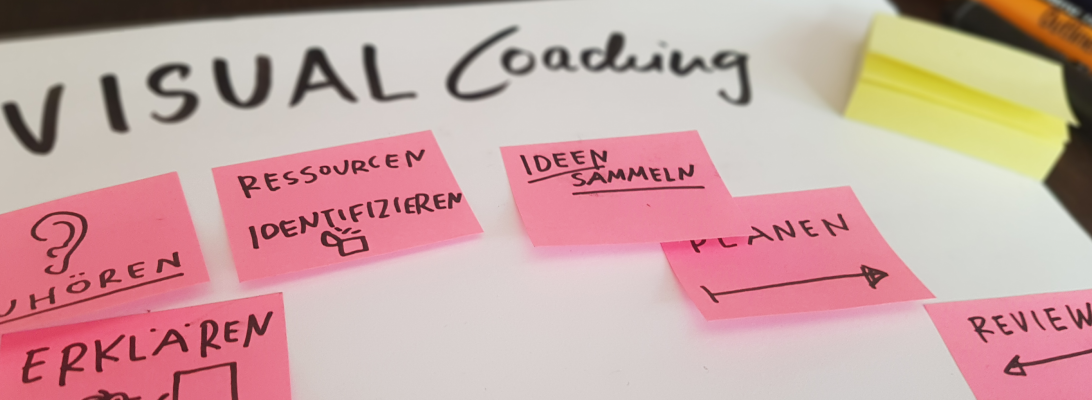

Die Visualisierung hilft eines Gedankens kann enorm helfen, ihn zu kommunizieren und fördert das bessere Verständnis. Sketchnotes können auch Interesse beim Gegenüber wecken und Aufmerksamkeit erzeugen. Sie zu erstellen kostet zwar Aufmerksamkeit, wenn sie aber fertig sind, können wir damit auch Aufmerksamkeit bei anderen erregen. Wenn wir im Gespräch ein Bild vorlegen, schaffen wir eine gemeinsame Projektionsfläche, mit der wir verschiedene Perspektiven abgleichen können. So vertiefen wir das Gelernte und können es zugleich weiterentwickeln und anwenden.

Das macht Sketchnotes auch für andere Verwendungszwecke interessant, zum Beispiel beim Entwurf von Flipchart- oder Powerpointpräsentation für . Sie dienen Trainern, Coaches und Referenten als Entwurf für eine Flipchart- oder Powerpointpräsentation. Und was sich gut auf dem Papier macht, kann dann auch abfotografiert und auf Social Media gepostet oder für Printmaterialien genutzt werden.

Positiver Nebeneffekt: Da man die Zeichnungen und Fotos selbst erstellt hat, gibt es keine Urheberrechtsprobleme und zusätzlichen Kosten für die Bebilderung. Außerdem hat man authentisches interessantes Bildmaterial, das sich von den glatten, perfekten, digitalen Oberflächen abhebt.

Sketchnotes funktionieren radikal anders als konventionelle Notizen, sie verbinden Informationen mit unseren menschlichen Bilder-und Assoziationswelten. Lernen wird mit Sketchnotes nicht leichter. Aber es wird sinnlicher und emotionaler.